プロボクシングの試合で、実況をするアナウンサーが「赤のグローブ、オーソドックススタイル」とか、「青のグローブサウスポースタイル」などという声を耳にする事があると思います。この「オーソドックススタイル」。ボクサーと言えばこの構えを思い浮かべる人も多いと思います。

オーソドックススタイルの特徴

オーソドックススタイルの特徴は何といっても、ガードが高い(=オンガード)ことです。顔面をほぼ左右の拳と腕でカバーしています。このガードによって相手は非常に打つ面積が限られ当てにくくなります。その反面、腕が高い位置にあると実は(低い位置に比べて)パンチを打ちにくくなるというデメリットがあります。また、ガードは自分の視界を狭くしてしまいます。他にも腕が高い位置にあると重心も上がるため、ボディワーク(上半身を振る動き)をする時もガードが低い時に比べやや重く感じたりします。

つまり、「オーソドックススタイル」は、攻撃のしやすさ、視界の広さを犠牲にし、「予め防いでおく」という防御を優先した構えなのです。

では、なぜこの「高いガード=オンガード」がそれほど大事なのか考えてみます。

パンチは眼では捉えられない

プロのレベルになるとパンチのスピードは、人間の動体視力では捉えることができないと言われます。つまり見えないということです。見えないものを見ようと、一所懸命動体視力を鍛えようとしても(効果が全くないとは言い切れませんが)限界があります。見ようとするのではなく「パンチをもらわない」ことが本来大事なことです。オーソドックススタイルはパンチをもらわない手段として動体視力や勘ではなくオンガードによって「予め防いでおく」構えなのです。

ブロッキングがしやすい

顔の前に(グローブを着けた)拳があるため、少し顔を拳に寄せればブロッキングになります。ブロッキングとは、拳をこめかみの辺りに付けてパンチの衝撃を、グローブ及び各関節で吸収してダメージを防ぐディフェンスです。ブロッキングのメリットはガード同様予めスタンバイできるため、スリッピングやパリングなどのピンポイントでパンチを外す高度な技術が必要ありません。つまり最も簡単なディフェンスがブロッキングなのです。

このガードとブロッキングを主体とした、かなりディフェンス寄りの構えが「オーソドックススタイル」特徴なのです。

昔のオーソドックススタイル

この「オーソドックス」という言葉は「伝統的」と訳されます。昔のボクサーのオーソドックススタイルは実は今の形とはかなり異なります。それはなぜなのか。

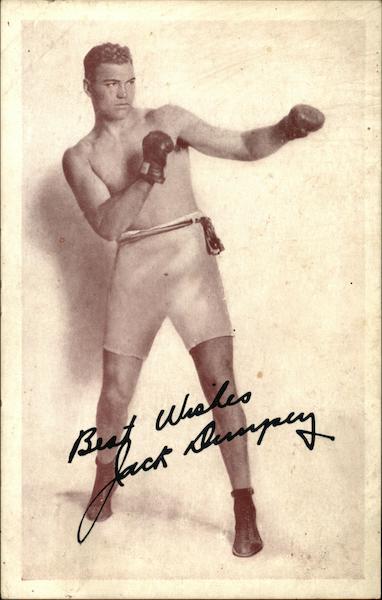

昔(100年ぐらい前)の構えは写真のように、上体をのけぞらせて、拳を顔からかなり離した今とは全く違う形です。

推測ですが、昔のボクシングは「ベアナック」と言って素手で殴り合いをしていました。また、初期のころのグローブはとても薄く「ボクシンググローブ」と言うよりは革の手袋に少しのクッション(動物の毛)がはいったものでしたので、こちらも限りなく素手に近いものでした。そうなると、当然素手でブロッキングをしても衝撃は防ぎきれず、ブロッキングに頼るよりは相手を突き放し、自分のリーチの外から強力なストレートを放つといった闘い方が主流だったと考えられます。顔と拳を離すと、その範囲が自分のテリトリーとなり、相手の攻撃が自分の顔面に到達するまでにテリトリーの範囲内で食い止めることが出来るため、なるべく顔と拳を離した方が有利になるのではないかと思います。

しかしグローブの発展により、クッションが厚くなったたことによりグローブそのものにも防具としての機能が高まったことで、ブロッキングの有効性が高まり、現代のオンガードになっていったのではないかと考えられます。

自分のテリトリーを広げ、遠くから相手と自分との距離を視覚で捉えて「自分のテリトリーの範囲で撃退する」ことを目的とした昔のオーソドックススタイルと、視界と攻撃のしやすさを制限する代わりに「予め相手の攻撃に備えておく」のが現代のオーソドックススタイルの考え方の違いが形に表れています。

ではなぜ「予め相手の攻撃に備えて置く」ことが大事なのか。

ディフェンスの難しいところは、どんなパンチを避けるかではなく「いつ」避けるかです。「いつ」とは相手のパンチが自分の肉体に当たる時のことです。そのいつパンチが来るかを知るすべは非常に難しいです。ですので、ボクシングのビギナーはまず難しいテクニックよりは「予め防いでおく」オーソドックススタイルを練習するのです。逆にいつ来るかがわかってしまえば、そこから自分の急所を外しておけば倒されることはないのですが、これは、王貞治さんの言葉である「ボールが止まって見える」と言った状態だと思います。そんなことは普通出来ません。一部の天才が出来ることではなく、誰でも出来ることが「テクニック」なのです。

オーソドックススタイルでないボクサーもいますが、彼らはこの「いつパンチが来るか」をオーソドックススタイルとは別の対策でタイミングを知るのですが、それはおいおい解説していきたいと思います。

オーソドックススタイルのオフェンス

拳が点で向かってくる

オーソドックススタイルはガードを下げた構えよりも攻撃にくいと言いましたが、これは鍛錬によって克服出来ます。最初は力みやすいのですが、何度もパンチを打つことにより、必要な筋肉が鍛えられ楽に打てるようになります。また、パンチの軌道は顔面の前に拳があると、だいたい相手の目線と拳が一直線上にあるので真っすぐのパンチであれば、主観的にはいきなり拳がでかくなるような錯覚になり大変捉えるのが難しいです。通常、パンチを強く打とうとすると脇が開いた方が打ちやすくなるのですが、これだと軌道が相手の視線をそれるため若干の軌道が見えてしまいかわされやすくなってしまいます。そして、拳と相手の顔面の距離が他の構えより近くになるため、最短で到達することができます。

オーソドックススタイルは軌道が分かりにくいという意味では、ストレート系のパンチが最も有効ではないかと思います。

好戦的な闘いができる

ガードをがっちり固めることで、相手の射程に入ってもある程度は防ぐことが出来るため、「相手を寄せ付けない」昔のスタイルに比べてお互いのパンチの射程内での打ち合いが可能になります。白熱した打ち合いはガードがあって初めて可能です。

まとめ

オーソドックススタイルは「予め相手の攻撃にオンガードとブロッキングで対策する最も防御がしやすい構え」であるというお話でした。

ボクシングを始める人が最初にする動作であり、最も基本であるがゆえに、なぜそれが大事なのかを考えにくいことでもあると思います。今後も、「ボクシングのそもそもな疑問」を解説していき、ボクシングをやるのも観るのも楽しんでいただけたらと思います。

(おまけ)オーソドックススタイルと言う名前について思うこと

以前から思っていることについて、追記したいと思います。良かったらお付き合いください。

私は、オーソドックススタイルは右構え(右利きの構え)、サウスポーは左構え(左利きの構え)という一般的な解釈に疑問を感じていました。先述の通り、オーソドックススタイルの特徴はオンガードなのが一般的ですが、右利きの構えには他にも色々なパターンがあります。また、サウスポーも同様にオンガードの時もあれば、他の様々な構えがあるので、右構えのどんなスタイルか、左構えのどんなスタイルかが「オーソドックス」、「サウスポー」だけではわかりにくいと思います。

個人的には、右構えを・左構えと、拳の位置を表す○○スタイルとを分けて表現した方が正確に伝わると思います。例えば今言われているオーソドックススタイルは「右構えのオンガードスタイル」と言った表現になります。特に左構えは一言サウスポーで済まされてしまうのですが、実際は「左構えのオンガードスタイル」だったり、「左構えのノーガードスタイル」だったりと様々です。もっと簡単に右構えは「右構えの」を省いて、単に「オンガードスタイル」、「ヒットマンスタイル」と言い、左構えの時は「サウスポーのオンガードスタイル、サウスポーのヒットマンスタイル」といったいい方でもわかると思います。

みなさんはどう思いますか?